Transhumanismus: Befreiung oder Selbstentfremdung?

Transhumanismus wird oft als Befreiung verkauft: Der Mensch soll durch Technik schneller, stärker, intelligenter werden. Musk, Neuralink und die Biohacking-Szene inszenieren diese Vision als Fortschritt der Humanität. Doch in Wahrheit ist Transhumanismus weniger eine Utopie als ein Markt. Nicht der Mensch wird optimiert, sondern sein Körper zur Ware gemacht. Die eigentliche Frage lautet: Handelt es sich noch um Humanismus oder schon um dessen Auflösung im Posthumanismus?

Das Versprechen: Übermensch oder Überkonsument?

Das Narrativ des Transhumanismus knüpft an alte Sehnsüchte an: Grenzen überwinden, Leiden abschaffen, Tod besiegen. Elon Musk verkauft Neuralink als Brücke zwischen Mensch und Maschine, als Schutz vor „überlegener KI“. Biohacker propagieren den optimierten Körper, Silicon-Valley-Ideologen den „Homo Deus“.

Doch hinter der Rhetorik vom Übermenschen steckt ein banaler Mechanismus: der Überkonsument. Jede „Optimierung“ – Implantat, Enhancement, Upgrade – ist ein Produkt. Freiheit wird zum Abo-Modell, Selbstbestimmung zum Marktsegment.

Die Logik: Kapitalismus als Heilslehre

Transhumanismus ist weniger Befreiung als Ideologie. Er folgt der Logik des Marktes: „Du bist ungenügend, aber Technologie kann dich retten.“ Der Körper wird zum Projekt, das sich nie vollenden lässt – weil immer das nächste Upgrade wartet.

Damit ist Transhumanismus kein Bruch mit dem Kapitalismus, sondern seine Vollendung: Der Mensch selbst wird zur Plattform. Daten, Gene, Bewusstsein – alles wird ökonomisiert.

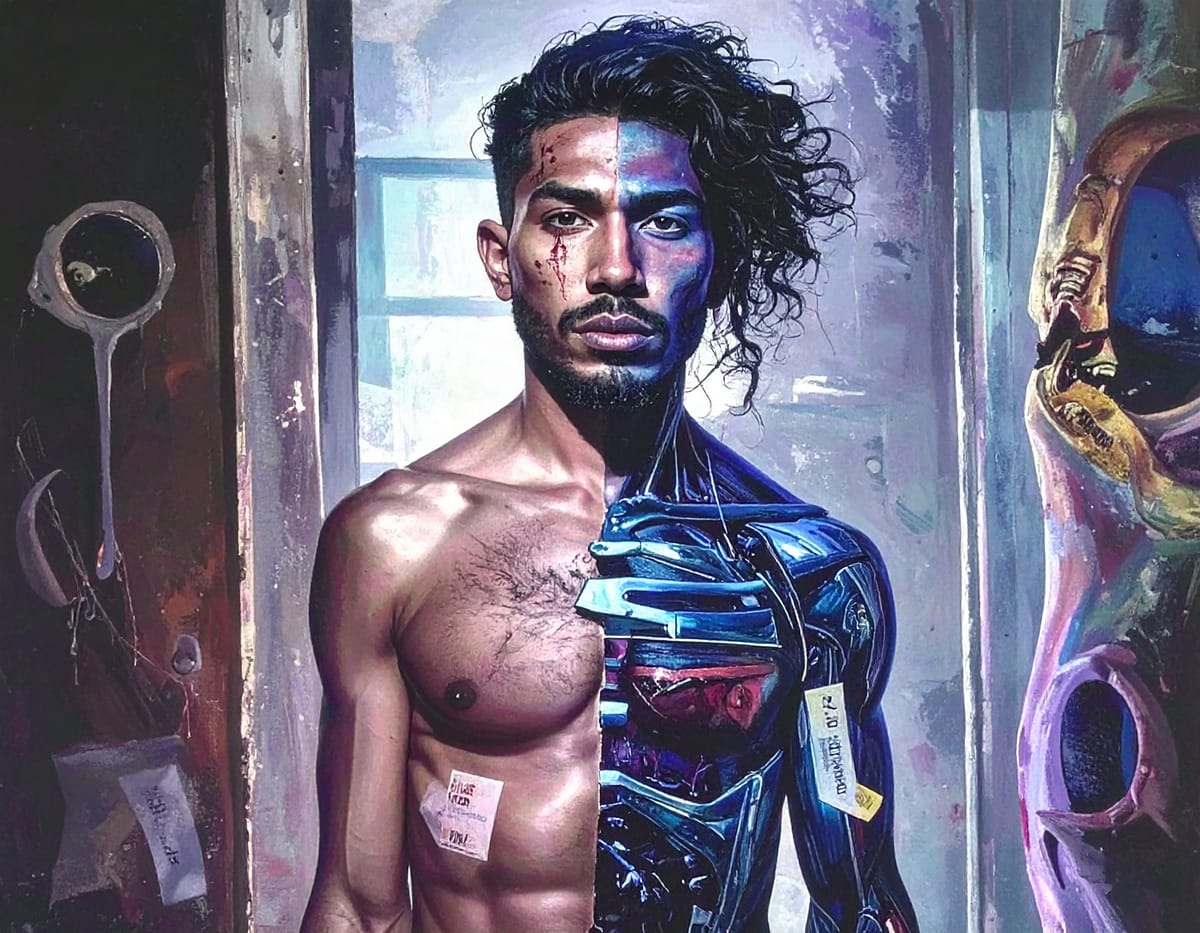

Selbstentfremdung: Der Mensch als Droid wider Willen

Die Ironie: Was als Selbstoptimierung beginnt, endet in Selbstentfremdung. Der Mensch glaubt, er werde freier – in Wahrheit wird er unmerklich in eine Maschine eingespannt, die an ihm saugt. Schon heute leben wir wie Droids wider Willen: Wearables, Bio-Sensoren, ständige Optimierungsapps. Wir sind Projektionsflächen, an denen der Markt seine Zukunftsträume testet.

Übergang: Vom Trans- zum Posthumanismus

Hier kippt die Rhetorik: Was als Verbesserung des Menschen begann, wird zur Überschreitung des Menschseins. Posthumanistische Theorien zeigen: Es geht nicht mehr um Optimierung, sondern um Ablösung. Der Mensch erscheint als veraltetes Modell, das durch Technik überholt wird.

Das Risiko: Ethik verschwindet im Rauschen der Machbarkeit. Wenn Technik zur einzigen Antwort wird, verliert der Begriff „Menschlichkeit“ seinen Halt. Was bleibt, ist Selbstentfremdung – ein Körper, der sich selbst nicht mehr gehört.

Das Narrativ der Befreiung ist ein Spiegel

Transhumanismus erzählt vom Sieg über die Grenzen. In Wahrheit zeigt er die Grenzen einer Gesellschaft, die den Menschen nur als Projekt der Optimierung versteht. Technik ersetzt keine Ethik – sonst endet Selbstoptimierung in Selbstentfremdung.

Vielleicht ist das Versprechen vom „Übermenschen“ nur die moderne Form einer alten Sehnsucht. Doch was bleibt, ist nicht Befreiung, sondern ein Markt, der den Menschen verschlingt.

Summary in English

Transhumanism promises liberation but delivers alienation.

The body becomes a market, humanity dissolves into upgrades – a capitalism of flesh and code.

Quellen / Weiterführende Literatur

- Alexander Thomas (2024): The Politics and Ethics of Transhumanism – Zeigt, wie eng Transhumanismus mit kapitalistischer Marktlogik und Machtstrukturen verflochten ist.

- Hakan Öngören (2024): Critique of Transhumanism, Artificial Intelligence and Digital Society in Terms of Social Values – Gesellschaftskritische Analyse: Welche Werte im Transhumanismus verloren gehen.

- Milton Mueller (2023): The Myth of AGI – How the illusion of Artificial General Intelligence distorts and distracts digital governance – Entlarvt AGI als Mythos, der politische und ökonomische Interessen überlagert.

- AI Now Institute (2025): The AGI Mythology – The Argument to End All Arguments – Kritische Forschung: AGI wird zur rhetorischen Waffe in Tech-Debatten.

- The TESCREAL bundle (2024): Eugenics and the promise of utopia through artificial general intelligence – Dekonstruktion der Tech-Elite-Ideologien (TESCREAL) als säkulare Heilslehre.